《解密辛香四君子:辣椒和姜、蒜、葱的辣味密码》

发布时间:

2025-04-29

鱼香肉丝中的“鱼香”与鱼并不沾边,只是由泡辣椒、川盐、酱油、白糖、姜末、蒜末、葱丝等调制而成的。

辣椒和姜、蒜、葱一向被誉为是调味“四君子”,在现代食品烹制时分别具有独特的应用效果。

辣味作为一种基本味感,适度的辣味可以赋予食物一定的紧张感,从而构成其特殊的风味。并且辣味还具有增香去异、开胃解腻、增强食欲的功效。而“辣味四君子”不同的辣味风格,可以极大地丰富我们关于美味的体验。

“辣味四君子”——辣椒、姜、蒜、葱

我们习惯把辣味列为“五味”之一,其实严格说来它并不是一种味道。因为辣味并不是由味蕾感受到的味觉,而是辣椒素对身体产生的一种灼烧的刺激感。所以,辣实际上是一种“痛”的感觉。

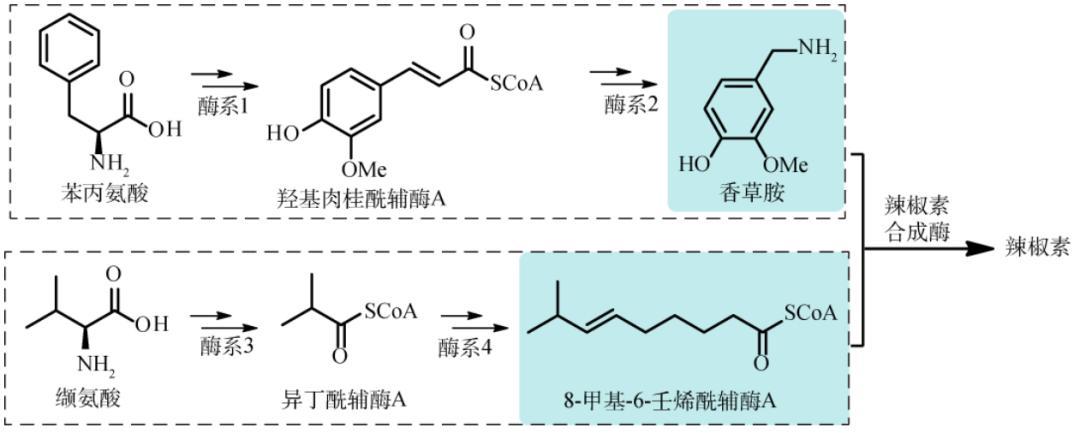

而辣椒产生火辣感觉的物质基础是其中的辛辣成分辣椒素,这是一类化学结构极其复杂的生物碱。辣椒中的辣椒素主要有五种,分别为辣椒素、二氢辣椒素、降二氢辣椒素、高辣椒素、高二氢辣椒素。

但是,不同的辣椒素成分对辣度值的贡献是有差别的,其中辣椒素和二氢辣椒素是构成辣椒辣度的最主要成分。辣椒素和二氢辣椒素两种物质大约占总辣椒素类物质含量的90%,并且辣味要强于其它辣椒素。

辣椒素的生物合成途径

其实,辣椒的运用也是一门大学问。川菜中常用的辣椒品种有二荆条辣椒、子弹头辣椒、七星椒等,它们是制作家常、麻辣、糊辣、鱼香等很多味型菜肴必不可少的辣味佐料。这里值得关注的是,鱼香肉丝中的“鱼香”与鱼并不沾边,只是由泡辣椒、川盐、酱油、白糖、姜末、蒜末、葱丝等调制而成的。通过咸、甜、酸、辣、鲜、香等味的调和,使得辣味收敛而有余味。

姜是一种极为重要的调味品,同时也可作为蔬菜单独食用,而且还是一味重要的中药材。它可将自身的辛辣味和特殊芳香渗入到菜肴中,使之鲜美可口,味道清香。

在餐饮界,有“鱼不离姜、肉不离酱”的说法。说的是姜具有去腥去膻的作用。难怪,人们在家中都要备上生姜等调味品。

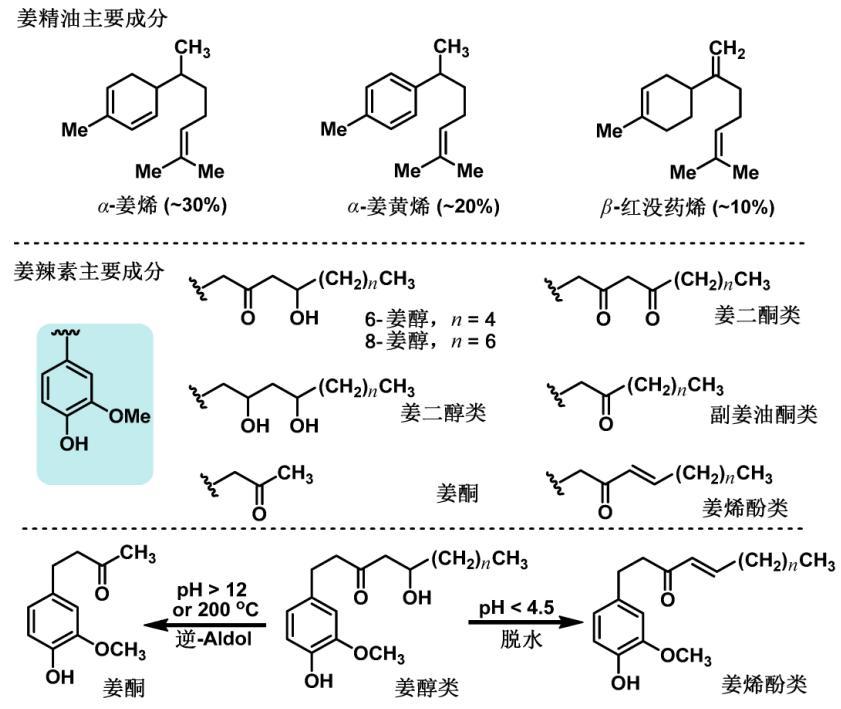

姜的味道清辣,主要辣味成分为姜酮和姜脑等,是烹制肉类菜肴的主要调料。它除了具有辣味的性质外还具有易挥发性,因此属于芳香性辣味调料,食用时对人的口腔和鼻腔都有一定的刺激作用。

生姜中的风味成分及相互转化

有报告称,生姜中的辣味成分进入人体后,能产生一种对抗氧自由基的抗氧化酶,从而具有抗衰老的作用。研究还发现,生姜具有抑菌的作用,尤其是对沙门氏菌效果更好。

有人说“烂姜不烂味”,其实这种说法是没有科学依据的,生姜在腐烂过程中会发生一系列的变化,比如色泽改变,气味变劣,毒素产生等。

特别是生姜腐烂后产生的一种叫黄樟素的物质,具有较强的毒性。黄樟素进入人体后可损害人体的肝脏,从而引起肝细胞的变性。因此,在烹制菜肴时一定要选择那些新鲜质好的生姜。

大蒜是人类日常生活中不可缺少的调料之一,在烹调鱼、肉、禽类和蔬菜类时有去腥增味的作用。特别是在凉拌菜中,既可增味又可杀菌。

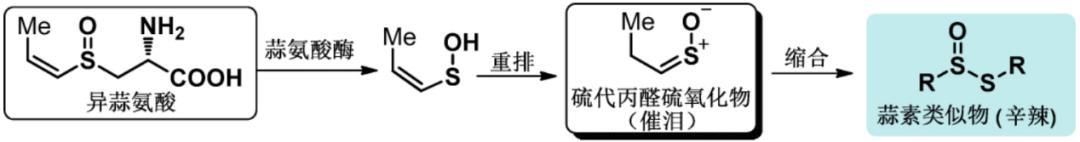

其实完整的大蒜,是没有气味的,当大蒜组织细胞被破碎后,液泡中的内源蒜酶与细胞质中蒜素的母体(蒜氨酸)相互接触,发生酶解反应转化为大蒜辣素,这就是生吃蒜瓣时,辛辣味的来源

大蒜辣素性质不稳定,可进一步分解生成较稳定的二烯丙基一硫醚、二硫醚、三硫醚、四硫醚等小分子含硫化合物,大蒜素(在国家药品标准【标准编号:WS -10001-HD-(0050)-2002】中定义大蒜素是二烯丙基三硫醚)是分解产物中最主要的成分。其中的大蒜素具有很强的杀菌作用。

大蒜的辣味成分来源和转化

需要注意的是,大蒜不仅怕热,而且也怕咸。大蒜素受热后活性会降低,所以大蒜适宜于生食。大蒜素遇咸也会失去作用(这与大蒜素遇热失活的原理类似,都属于环境因素导致的分子结构破坏)。

大葱是人们饮食烹饪的必备调味之物,同时又是一味佳蔬良药。在民间,有“无葱不炒菜”“无葱不成席”之说。

说到大葱的辣味,民间有“一家炒葱十家香”之说。大葱的辣味成分主要是二正丙基二硫化物和甲基正丙基二硫化物,对鼻腔有刺激作用。但由于大葱辣味成分含量很少,所以其辣味还是比较平和的。

葱的辣味成分形成过程

在使用大葱时如能做到“恰到好处”是十分有讲究的。家庭常用的大葱有京葱和青葱之分,前者生熟吃皆宜;后者是烹制水产、动物内脏不可缺少的调味品,也可用于凉拌菜上。

大葱生食时辣味较大,但在烹熟后辣味消失,甜味增加。这是因为大葱中的辣味成分受热后进一步还原生成了硫醇类化合物,而硫醇类化合物具有很强的甜味。

参考文献

[1]熊科,夏延斌,王燕,等.辣椒及其制品辣度分级方法研究[J].食品科学,2007,28(5):37-40.

[2]何江红.《烹饪化学》[M],中国劳动社会保障出版社,2007年版.

[3]李晓华.《食品应用化学》[M],高等教育出版社,2002年版.

暂无数据

0551-62880605

0551-62880605

在线留言

在线留言